- 2024-07-29에 목표 금액을 달성했습니다.

* 본 북펀드는 출판사 요청에 따라 출판사 주관하에 진행됩니다.

- 스토리

- 구성

- 알라딘굿즈

- 유의사항

- 응원댓글

책 소개

“우리가 이 세계와 이 세계에서의 삶을 우스꽝스럽게 생각할 때에만

우리는 계속 살아갈 수 있습니다”

예술과 철학 그리고 삶의 의미에 대한 해체와 전복

독일어권 현대문학의 카프카로 불리는 토마스 베른하르트의 예술 3부작 마지막 소설. 36년간 빈 미술사 박물관을 이틀에 한 번씩 찾아 틴토레토의 그림 〈하얀수염의 남자〉 앞에서 사색에 잠기는 음악 평론가가 있다. 그의 이름은 레거. 이 책은 레거의 목소리를 빌려 베른하르트가 펼치는 예술과 인생에 대한 전복적이며 매혹적인 통찰을 들려준다.

독설의 대가 베른하르트가 이번에는 음악과 미술, 문학과 철학의 대가들을 타깃으로 했다. 그에 따르면 하이데거는 반바지를 입은 우스꽝스러운 나치 속물이고, 베토벤은 순전히 국가적인 작곡가다. 엘 그레코는 더럽고 축축한 행주 같이 보이는 손만 그렸으며 브루크너는 감상적이고 저속하다. 렘브란트, 말러, 슈티프터... 기라성 같은 거장들이 독설을 피해가지 못한다. 옛 거장들은 한번도 인간성을 위해 헌신한 적이 없는, 돈과 명예를 좇아 국가 권력과 가톨릭에 아양을 떨었던 어용예술가 또는 허위적 인간에 지나지 않으며, 죽음의 순간처럼 인생의 결정적 시기에 우리가 내미는 도움의 손길을 외면한다.

거장들을 희화화하면서 얻는 통쾌한 해방감과 함께 예술과 철학, 사회와 국가에 대한 유쾌하면서도 쓰디쓴 통찰을 베른하르트 특유의 리드미컬한 장광설 속에서 즐길 수 있다.

편집자 소개글

출판사마다 ‘저주 받은 걸작’ 리스트가 있을 것이다. 우리에게 《옛 거장들》(2014)은 그중에서도 가장 아픈 손가락이다. 너무 아파서 우리 손가락이 아니게 될 뻔한 적도 있었다. 이 책의 한국어 판권 기한이 만료되어 재계약 여부를 논해야 했을 때, 눈물을 머금고 내부적으로 절판을 결정했던 것이다. 창고에 초판 몇백 부가 남아 있는 상황에서 저작권 사용료를 또 지불하긴 어려웠다. 너무나 아쉬웠던 나머지 이 책의 진가를 몰라주는 독자들이 야속하기까지 했다. 그런데 그때, 김경일 교수가 방송에서 다룬 덕분에 《개소리에 대하여》 가 ‘터졌다.’ (심리적) 여유가 생긴 우리는 부랴부랴 에이전시에 연락하여 《옛 거장들》 계약을 연장하기로 했다. 엔터테인먼트 사에 빗대어 보자면 잘 나가는 아이돌 그룹 하나가 벌어온 돈으로 같은 회사 내 ‘망돌’ 그룹의 분해를 막은 셈이다.

사실 출판사에서는 이 책이 잘 팔리리라고 기대하지 않는다. 10년 만에 초판 1200부를 겨우 소진한 책. 뉴진스의 하니가 이 책을 추천해 “팜 거장들”이라고 불리지 않는 이상, 《옛 거장들》 리커버판 1쇄가 다 팔리려면 앞으로 또 다른 10년을 기약해야 할 것이다. 그럼에도 불구하고 타이틀을 놓지 않은 채 리커버까지 진행하는 건 왜일까? 이 책을 읽어본 독자는 아마 그 이유를 알 것이다. 알라딘 또한 그걸 알기에 선뜻 이 안 팔리는 소설의 북펀드 제안을 흔쾌히 받아들인 게 아닐까?

무릇 문학에 일가견이 있는 사람이라면 베른하르트를 한번도 안 읽었을지언정 한 번만 읽진 않을 정도로, 그는 뚜렷한 개성과 다채로운 표현력이 돋보이는 작가이다. 특히나 《옛 거장들》은 시대와 국경을 건너뛰어 2024년 대한민국의 우리에게도 와닿을 여지가 충분하다. 이를테면 160쪽, “우리 정부는 너무 썩었습니다. 극도로 위선적이고 음흉하며 비열하고 동시에 멍청한 정부라고···” 말을 줄이겠다. 물론 다른 이유는 아니고, 스포일러가 될 수 있으니까 말이다.

《옛 거장들》은 국가를 비롯해 인간, 사회, 관습, 예술, 철학 등을 향한 무자비한 독설로 가득하다. 렘브란트, 클림트, 하이데거, 칸트, 쇼펜하우어, 베토벤, 모차르트, 괴테, 몽테뉴 같은 옛 거장들이 모두 혹평의 대상이다. 페이지를 넘기다 보면 ‘이렇게까지 말한다고?’라는 생각에 불온서적을 쥔 듯 마음이 조마조마해질 지경이다.

허나 베른하르트의 독설은 단순한 불평불만이 아니다. “가장 경멸하는 것도 사람, 가장 사랑하는 것도 사람. 그 괴리 안에서 평생 살아갈 것이다.” 나를 포함해 많은 이들이 좋아하는 정세랑 작가의 글이 있다. 이를 선취한 듯한 문장이 《옛 거장들》에 존재한다. “나는 사람에게만큼 그렇게 강렬하게 애착을 느낀 것은 달리 없었지만 그러나 동시에 사람 외에 그 무엇에도 그렇게 철저하게 거부 반응을 일으킨 적도 없습니다.” 베른하르트는 인간을 “증오”한다고 말하지만, 동시에 인간이 “나의 유일한 인생의 목적”이라고 말한다. 마찬가지로 책 속에서 가차 없이 공격당하는 그 모든 대상은 결국 그가 애정해 마지않는 존재인 것이다. 미움과 사랑은 반드시 손을 잡고 온다고 했다. 양가감정의 골짜기에서 얻은 통찰을, 베른하르트는 궁극의 문장력으로 《옛 거장들》에 쏟아 넣는다.

여담으로, 갈아입힌 표지에 쇠라의 <샤위-캉캉 춤>이 사용된 데는 이유가 있다. 그림에서 도드라지는 경쾌한 음악적 긴장감은 베른하르트의 반복적이면서 리드미컬한 문체와 맞아떨어진다. 규칙을 통해 조화를 만들어낸다는 점에서 쇠라의 점묘법 화풍과 베른하르트의 장광설 또한 닮았다. 음악과 미술을 접목해 다루었다는 것도 둘의 공통점이다. 순전히 개인적인 의견이지만, 어쩐지 미소보다는 조소라는 표현이 잘 어울리는 이 그림은 장르로 치면 블랙코미디에 속할 것 같다. 역설적인 유머로 뼈아픈 메시지를 전달하는 블랙코미디물은 우리 사회에는 쓴 소리를, 우리 삶에는 웃음을 건넨다. 쇠라의 그림처럼 베른하르트의 소설도 독자에게 그러한 감각을 선사하길 바랐다.

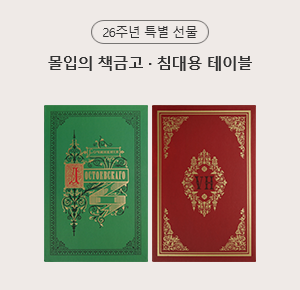

또한 이 책은 베른하르트의 다른 소설인 《비트겐슈타인의 조카》와 결을 맞추어 디자인하였다. 무릇 어떤 작가를 사랑하게 된 독자라면 그의 다른 작품도 소장하고 싶을 테다. 책을 함께 쥐어 보았을 때 같은 작가의 작품임이 한눈에 들어오면 좋겠다고 생각했다. 내 책장에도 《비트겐슈타인의 조카》와 새로운 《옛 거장들》이 나란히 꽂혀있다. 마주칠 때마다 몹시 흐뭇하다. 그러나 베른하르트가 말했듯 ‘옛 거장’의 그림을 너무 오래 본다면 그 아름다움을 잃을 수 있으니, 가끔만 들여다보려 노력하는 중이다.

편집자 김다연

작가 소개

토마스 베른하르트 (Thomas Bernhard)

오스트리아의 소설가이자 극작가. 1931년 네덜란드에서 태어나 오스트리아에서 자랐다. 현대 독일어권 문학을 대표하는 작가로, 그의 작품들은 ‘2차 대전 이후 가장 중요한 문학적 성취’라고 평가된다. 질병, 파멸, 죽음, 정신착란 등을 소재로 한 독특한 작품세계로 비평가들의 찬사를 불러일으켰고, 문학을 통해 끊임없이 조국 오스트리아와 보수적인 기득권층에 비판을 가했다. 1989년 사망하며 오스트리아 내에서 자신의 작품의 출판과 공연을 금지하는 유언을 남겼다. 이러한 이유로 자국 내에서 비판을 받기도 했으나 대외적으로는 명성을 떨쳤다. 율리우스 캄페 상으로 시작해 오스트리아 국가 문학상, 게오르크 뷔히너 상, 그릴파르처 상, 프랑스의 메디치 상까지 유럽의 저명한 문학상을 대부분 수상했다. 대표작 중 소설로 《소멸》, 《옛 거장들》, 《몰락하는 자》, 《비트겐슈타인의 조카》, 《혼란》 등이 있다.

도서 정보

도서명: <옛 거장들>

- 분류:국내도서 > 소설/시/희곡 > 세계의 소설 > 기타 국가 소설

국내도서 > 소설/시/희곡 > 세계의 문학 > 오스트리아문학

- 상세 서지정보: 140*210mm / 244쪽

- 출간일: 2024년 8월 13일 (예상)

- 정가: 15,000원

* 표지 및 본문 이미지 등은 최종 제작 시 변경될 수 있습니다.

상품구성 상세 보러가기 >

1. 13,500원 펀딩

<옛 거장들> 도서 1부

후원자 명단 개정판 1쇄 내지 인쇄

펀딩 달성 단계별 추가 마일리지 적립

상품구성

- <옛 거장들> 도서 1부

- 후원자 명단 내지 인쇄

- 펀딩 달성 단계별 추가 마일리지 적립

펀딩 달성 단계별 추가 마일리지

- 4,000,000원 이상 펀딩

펀딩한 금액의 4% 추가 마일리지 적립 - 3,000,000원 이상 펀딩

펀딩한 금액의 3% 추가 마일리지 적립 - 2,000,000원 이상 펀딩

펀딩한 금액의 2% 추가 마일리지 적립 - 1,000,000원 이상 펀딩 달성

펀딩금액의 1% 추가 마일리지 적립

펀딩(투자)하신 금액에 비례해서 적립됩니다. (출고 시 이메일 및 문자 안내가 발송됩니다.)

- 도서가 포함된 상품에 펀딩하신 고객님께는 도서가 출간되는 즉시 배송해드립니다.

- 알라딘 굿즈는 도서가 배송될 때 함께 보내드립니다.

- 1권 1쇄 또는 2쇄, 부록이나 책갈피 등에 표기되는 후원자명 표기 여부 및 표기를 원하시는 후원자명은 펀딩 단계에서 옵션으로 선택할 수 있습니다.

- 제작사의 사정으로 출간이 지연될 수 있습니다.

- 목표 금액이 달성되지 않으면 펀딩이 취소될 수 있습니다. 취소 시 별도 안내드리겠습니다.

- 펀딩 달성 단계별 추가 마일리지는 책 출고일 기준 3주 이내에 100자평을 작성하신 분께만 적립되며, 출고일 기준 3~4주 이내에 일괄 지급됩니다. (출고 시 메일 및 문자로 안내되는 내용을 참고해 주세요.)

- 추가 마일리지는 펀딩(투자)하신 금액에 비례해서 적립됩니다.

- 펀딩하신 상품을 취소/반품하시면 지급된 추가 마일리지도 회수됩니다.