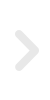

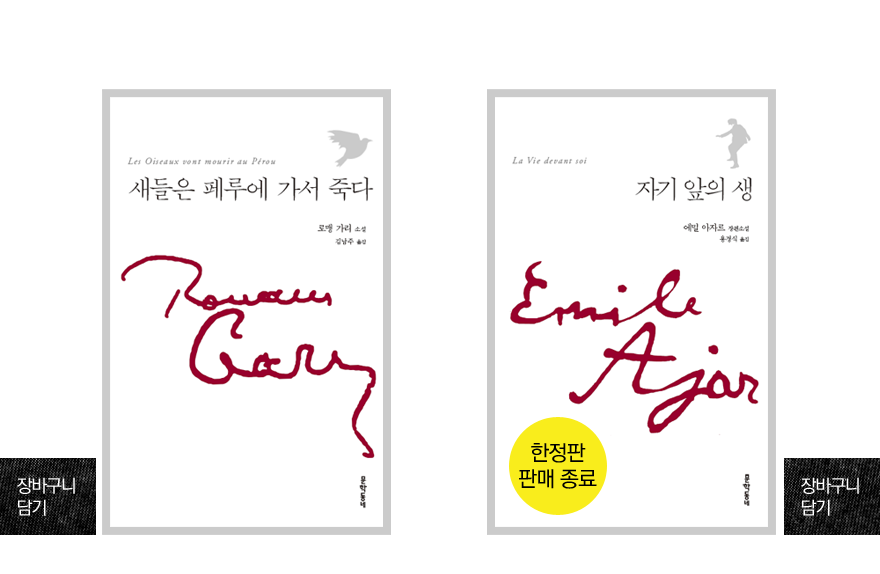

"로맹 가리 세계에서 온 초대장, <새들은 페루에 가서 죽다>"

'그는 테라스로 나와 다시 고독에 잠겼다. 물가로 말려온 고래의 잔해, 사람의 발자국, 조분석으로 이루어진 섬들이 하늘과 흰빛을 다투고 있는 먼바다에 고깃배 같은 것들이 이따금 새롭게 눈에 띌 뿐, 모래언덕, 바다, 모래 위에 죽어 있는 수많은 새들, 배 한 척, 녹슨 그물은 언제나 똑같았다. 카페는 모래언덕 한가운데 말뚝을 박고 세워져 있었다. 도로는 그곳으로부터 백 미터 남짓 떨어져 있었으므로, 차소리는 들리지 않았다.'

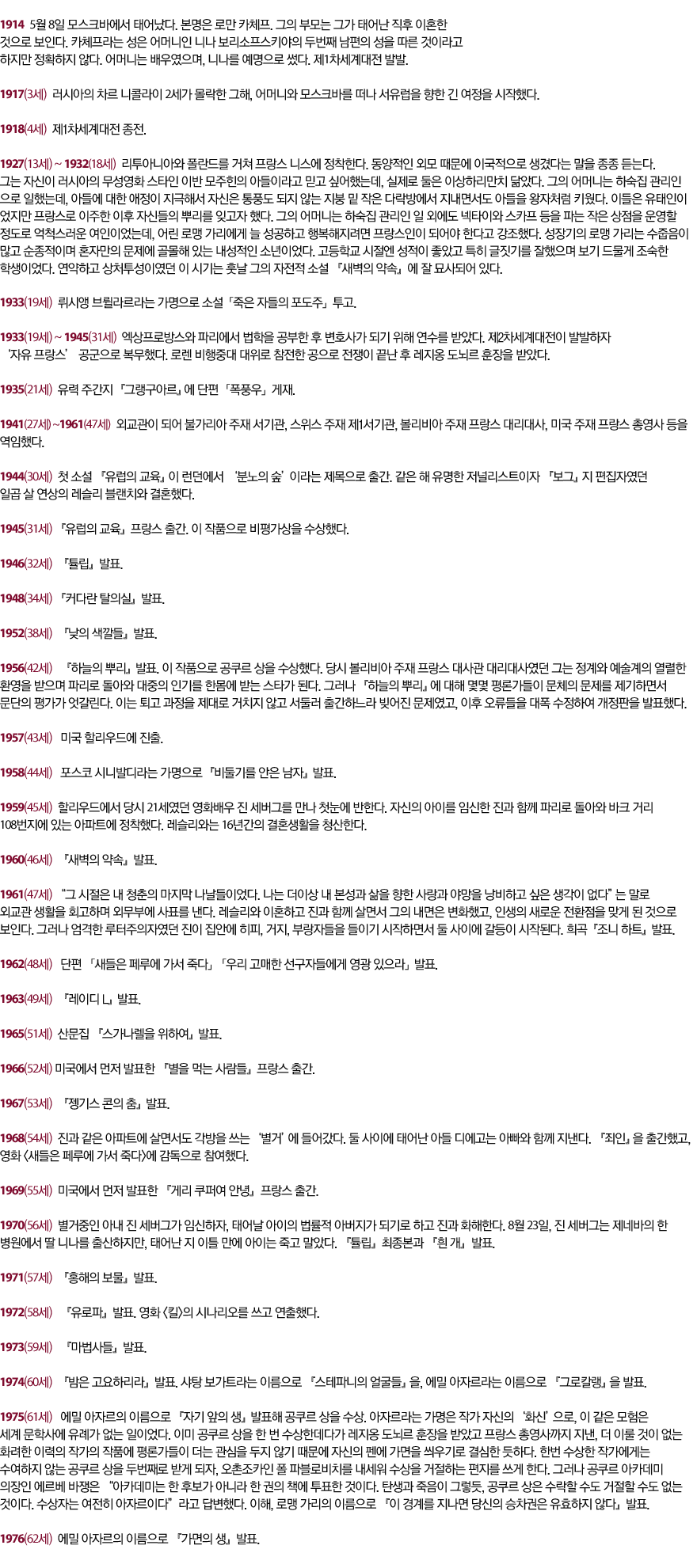

표제작 '새들은 페루에 가서 죽다'의 도입부다. 로맹 가리는 마치 저 장소에서 이 책을 쓴 것 같다. 이 소설들 속의 세계는 공허하고 때로 잔혹하다. 로맹 가리는 몇몇 단편의 말미에서 반전을 시도하는데, 이는 오 헨리나 로알드 달처럼 스토리텔링의 마지막을 화려하게 장식한다기보다는 이해의 범주를 넘어선 세계가 갑자기 인간의 등을 떠미는 것 같다. 로맹 가리가 준비한 반전들은 카타르시스보다는 두려움에 가깝게 느껴진다. 선과 악을 구별하지 않고 위력을 발휘하는 운명의 힘은 좋고 옳고 선한 것들에 대한 믿음을 지속적으로 시험한다. 텅 빈 채로 눈에 보이지 않는 힘들이 사람들을 쥐었다 놓는 세계. 신이 없고 신을 만들어야만 하는 세계.

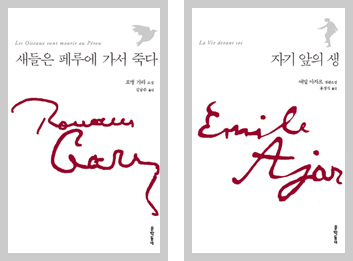

"두 번째 공쿠르상을 수상하다, <자기 앞의 생>"

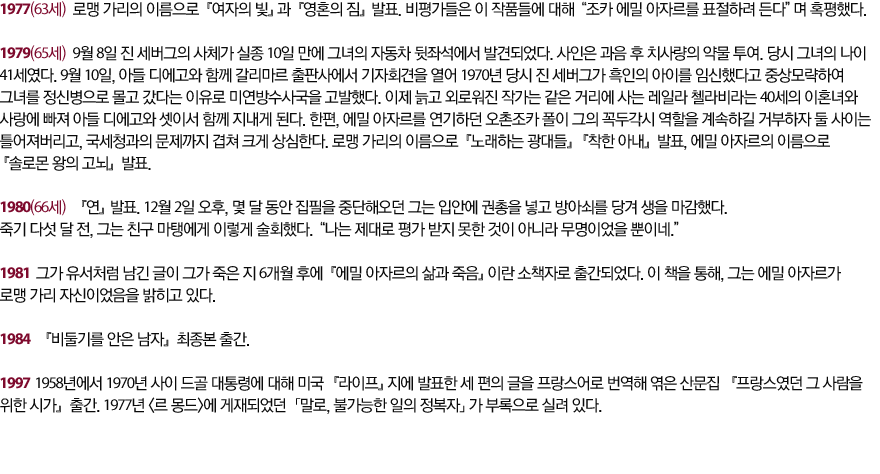

엘리베이터도 없는 건물의 7층. 아우슈비츠의 기억에 시달리는 로자 아줌마와 맹랑한 아랍인 꼬마 모모가 함께 사는 곳이다. 늙고 병들어 치매끼까지 있는 로자 아줌마는 창녀의 자식들을 키우며 근근히 생활을 이어가는데, 이 소설의 주인공 모모는 그 아이들 중 하나이다.

부모의 그늘 없이 맨몸으로 세상에 던져진 모모는, 자신을 방어하기 위해 위악적인 태도를 보인다. 아파도 아프다고 말하지 않고, 슬퍼도 눈물흘리지 않는다. 소년은 거짓말쟁이다. 천연덕스럽게 어른들을 속여넘기고 가끔씩 도둑질도 한다. 주변 사람들 말에 따르면 꽤나 감수성이 예민하고

영리한 아이인데, 그래서인지 시니컬한 대사도 종종 지껄인다.

'사람들은 무엇보다도 목숨을 소중히 생각한다. 하지만 세상에 있는 온갖 아름다운 것들을 생각해볼 때 그건 참으로 우스운 일이다.' 열몇 살 짜리 꼬마가 이런 말을 내뱉다니, 정말 슬프지 않은가.

"로맹 가리 세계에서 온 초대장, <새들은 페루에 가서 죽다>"

'그는 테라스로 나와 다시 고독에 잠겼다. 물가로 말려온 고래의 잔해, 사람의 발자국, 조분석으로 이루어진 섬들이 하늘과 흰빛을 다투고 있는 먼바다에 고깃배 같은 것들이 이따금 새롭게 눈에 띌 뿐, 모래언덕, 바다, 모래 위에 죽어 있는 수많은 새들, 배 한 척, 녹슨 그물은 언제나 똑같았다. 카페는 모래언덕 한가운데 말뚝을 박고 세워져 있었다. 도로는 그곳으로부터 백 미터 남짓 떨어져 있었으므로, 차소리는 들리지 않았다.'

표제작 '새들은 페루에 가서 죽다'의 도입부다. 로맹 가리는 마치 저 장소에서 이 책을 쓴 것 같다. 이 소설들 속의 세계는 공허하고 때로 잔혹하다. 로맹 가리는 몇몇 단편의 말미에서 반전을 시도하는데, 이는 오 헨리나 로알드 달처럼 스토리텔링의 마지막을 화려하게 장식한다기보다는 이해의 범주를 넘어선 세계가 갑자기 인간의 등을 떠미는 것 같다. 로맹 가리가 준비한 반전들은 카타르시스보다는 두려움에 가깝게 느껴진다. 선과 악을 구별하지 않고 위력을 발휘하는 운명의 힘은 좋고 옳고 선한 것들에 대한 믿음을 지속적으로 시험한다. 텅 빈 채로 눈에 보이지 않는 힘들이 사람들을 쥐었다 놓는 세계. 신이 없고 신을 만들어야만 하는 세계.

로맹 가리는 데뷔작 <유럽의 교육>부터 세계에 대한 냉소적인 관점을 줄곧 유지해 왔다. 그러나 <유럽의 교육>이나 그의 대표작 <자기 앞의 생>처럼, 때로 몇몇 인간의 내적인 힘 또는 의지가 그 차가운 세계를 뚫고 나아간다. 선하고 옳은 것들이다. 사람들을 충격이나 파멸로 몰아가는 우연의 힘은 이번에도 마찬가지로 작용해서, 어째서 그들이 그런 덕을 갖게 되었는지는 좀처럼 알 수 없다(그들 자신도 잘 알지 못한다). 게다가 그들이 갖춘 덕은 특별한 효험이 있는 것도 아니다. 많은 선한 이들이 파멸한다. 많은 이들이 선한 이의 파멸을 본다. 그럼에도 어째서 사랑이 피어나고 남의 아이를 돌보고 남들을 위해 희생을 무릅쓰는가? 로맹 가리는 그런 점들을 설명하지 않는다. 어째서 선과 악이 태어났는지 확인하는 것은 그의 몫이 아니다. 그는 태어나버린 사람들이 어떻게 살아가고 죽어가는지, 그들이 보고 느낀 것들이 무엇인지를 끊임없이 확인한다. 이 반복되는 무모한 작업을 뭐라 이름 붙이면 좋을까. 아마 '삶의 찬미'일 것이다.

단편집 <새들은 페루에 가서 죽다>는 그런 로맹 가리의 세계로 들어가기 위한 사전 작업이다. 아이러니와 반전이 꿈틀대는 이곳은 무의미와 우연으로 무장한 세계의 힘이 인간들을 내리누르고 있다. 반면에 인물들이 삶을 풀어내기에는 다소 공간이 좁다. 이 단편집은 오페라의 서곡 같다. 주인공들에 앞서 먼저 배경이 등장하고, 그 위로 음악이 울린다. 그 자체로도 아름답고 비극적이며 앞으로의 전개를 암시하기도 하는 음악. <새들은 페루에 가서 죽다>는 로맹 가리의 세계로 독자들을 이끄는 초대장이다. - 알라딘 최원호

"두 번째 공쿠르상을 수상하다, "

엘리베이터도 없는 건물의 7층. 아우슈비츠의 기억에 시달리는 로자 아줌마와 맹랑한 아랍인 꼬마 모모가 함께 사는 곳이다. 늙고 병들어 치매끼까지 있는 로자 아줌마는 창녀의 자식들을 키우며 근근히 생활을 이어가는데, 이 소설의 주인공 모모는 그 아이들 중 하나이다.

부모의 그늘 없이 맨몸으로 세상에 던져진 모모는, 자신을 방어하기 위해 위악적인 태도를 보인다. 아파도 아프다고 말하지 않고, 슬퍼도 눈물흘리지 않는다. 소년은 거짓말쟁이다. 천연덕스럽게 어른들을 속여넘기고 가끔씩 도둑질도 한다. 주변 사람들 말에 따르면 꽤나 감수성이 예민하고

영리한 아이인데, 그래서인지 시니컬한 대사도 종종 지껄인다.

'사람들은 무엇보다도 목숨을 소중히 생각한다. 하지만 세상에 있는 온갖 아름다운 것들을 생각해볼 때 그건 참으로 우스운 일이다.' 열몇 살 짜리 꼬마가 이런 말을 내뱉다니, 정말 슬프지 않은가.

하지만 아이는 아이일 뿐. 제아무리 강한척 해도, 어둠이 무섭고 로자 아줌마 없이 혼자 살 생각을 하면 두렵기만한 한게 모모의 진심이다. 충분한 사랑을 받아보지 못한 소년은 '사람은 사랑 없이 살 수 있나요?'라는 질문을 던지고, 세상은 지극히 남루한 현실을 통해 삶의 비밀을 알려준다.

이 세상에 단 한 사람이라도 자신을 사랑해주는 사람이 있다면, 또 자신이 사랑할 사람이 있다면 계속 살아갈 수 있다는 것. 생은 누구에게나 주어지는 것이며, 누군가 나를 보아주는 사람이 있는 한 그 삶은 의미를 갖는다는 대답.

모모와 로자 아줌마 사이에 오가는 그것을 '사랑'이라는 단어 하나로 설명할 수 있을까. 사람은 사랑 없이는 살 수 없다는 단순한 명제를 가슴에 사무치게 하는 책이다. 인생은 영화필름처럼 뒤로 되감을 수 없다. 우리는 우리 앞에 남은 생을 계속 살아가야 한다. (거듭 말하지만) 사람은 사랑 없이는 살 수가 없다. 그러므로 '사랑해야 한다'. 어린 모모가 계속 '살기' 위해서 스스로에게 다짐하는 메시지이다. - 알라딘 박하영

그런데도, 깜짝 놀랄만큼 이 단편집은 멋졌다. 작가는 종횡무진 이야기의 세상을 넘나든다. 그는 저 높은 곳에서 이 세상의 여러 꼬락서니, 때론 처절하게 때론 알싸하게 돌아가고 있는 형편을 두루 살피고 있었다는 것처럼, 어느 한 순간 어느 한 군데의 이야기를 탁 잡아채서 풀어낸다. 그 이야기들은 하나같이 이야깃거리가 되는 것들. (정말, 작품집 안에 하나둘은 끼어있음직한 허투른 이야기가 어째 하나도 없이..) 이야기를 풀어나가는 시점도 자유로이 넘나든다.

...누구의 생이든, 자기 앞의 생은 슬플 때가 있다고, 그래도 살아야 한다고, 어리지만 어리지않은 아랍인 소년, 모모는 말합니다. 페이지를 넘길수록 슬프고 끔찍하지만 로자아줌마를 비롯해 모모 주변의 소외된 사람들은 모두 모모를 일깨우는 스승들이죠. 소년은 이들을 통해 슬픔과 절망을 딛고 살아가는 법을 배우는 동시에, 삶을 껴안고 그 안의 상처까지 보듬을 수 있는 비법을 체득합니다. 자기 앞의 생, 우리 앞의 생, 남은 여생은 무엇으로 살아야하냐구요? 인간에 대한 사랑이 바로 버거운 삶에 대한 해답일 수 있겠죠. 그렇게 힘겨운 삶을 살아가면서도 사람이 버텨나갈 수 있는 것은 바로 가족의 한계를 초월하는 사랑하는 사람이 있기 때문이고, 사랑을 '하기' 때문 아닐까요?