|

|||||

|

|||||

|

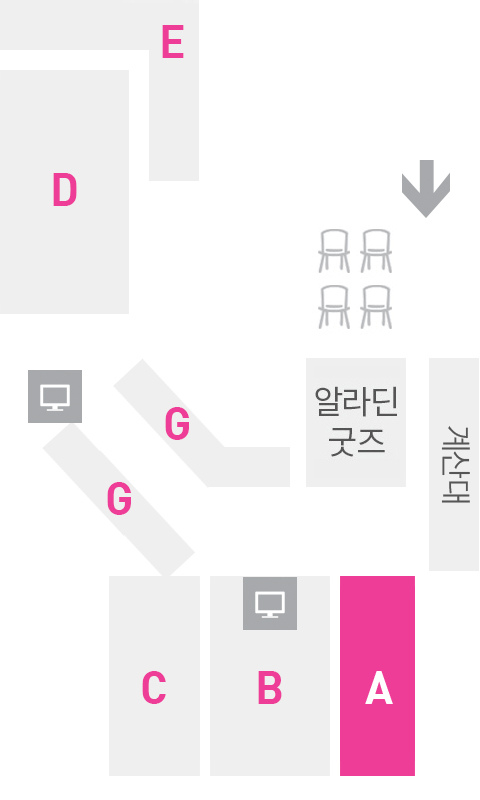

[종로점] 서가 단면도

|

|

||||||||||||||||||||||||

첫문장 | 나의 아버지는 평생 막일을 하며 살았다. |

: 임희정 아나운서의 부모는 자신들의 손으로 직접 펜을 들어 글을 쓰지는 못했으나, 어려운 여건 속에서도 부모의 이야기를 드러내고 이를 깊이 긍정하는 딸을 이 세상에 등장하게 함으로써, 사실상 본인들의 삶에 담긴 위대함을 기록하고 알리는 데 성공했다. 나는 이 책을 임희정 아나운서와 그 부모님들이 함께 쓴 글로 읽었다. 책의 후반부에 실려 있는 시간차를 둔 두 장의 가족사진은 ‘저자들’이 이 글을 쓴 시간들의 얼굴이다. 나는 이 글을 읽는 동안 내 부모님의 얼굴과 삶이 떠올라 꽤 슬펐지만, ‘저자들’의 얼굴을 담은 페이지를 펼치는 순간 이 글이 담고 있는 시간들과, 나와 내 부모님의 시간들이 또한 얼마나 평범하고 종종 아름다웠는지를 떠올릴 수 있었다.

: 시간에서 기억을 지우고 나면 남는 것 혹은 몸에서 마음을 지우고 나면 남는 것. 허망을 말하려는 게 아니다. 다정과 비정 사이를 오갔던 한 사람의 온전한 윤곽은 무엇일까, 떠올려 보았다. 말하자면 ‘당신이 있다’. 이 단순한 진실 말고 아무것도 채울 수 없는 순간을 우리는 모두 가지고 있다. 이 책은 그 순간에 대한 기록이다.

역설적이게도, 임희정은 누구보다 행복한 성장기를 가졌다. 드디어 슬플 차례다. 그는 아름다움 운운하며 추억을 과거로 돌려세울 줄 모르기 때문이다. 그들에게 다 하지 못한 스스로를 끝없이 기억의 법정에 세울 뿐. 여기에는 이상한 인생의 윤리가 들어 있어서 슬프다. 나는 이 슬픔이 우리가 가진 최대치의 사랑이라고 믿는다.

역설적이게도, 임희정은 누구보다 행복한 성장기를 가졌다. 드디어 슬플 차례다. 그는 아름다움 운운하며 추억을 과거로 돌려세울 줄 모르기 때문이다. 그들에게 다 하지 못한 스스로를 끝없이 기억의 법정에 세울 뿐. 여기에는 이상한 인생의 윤리가 들어 있어서 슬프다. 나는 이 슬픔이 우리가 가진 최대치의 사랑이라고 믿는다.

: 낡고 먼지 낀 ‘부모’라는 낱말의 가치를 가장 싱싱하고 진실한 언어로 복원해낸 책이다. 꿈을 품은 자식을 위해 매일 새벽 공사장으로 향한 아버지와 밥을 지은 어머니의 궤적을 따라가다 보면, 눈물과 자부심이 동시에 차오른다. 가난해서 미안했고 원망해서 죄송했던 지난날들에 새살이 돋아난다. 여기 담긴 글들은 작지만 치열했던 당신의 삶에 보내는 위로이자, 서툴지만 억척스러운 우리의 사랑에 보내는 헌사다. 결국 모두의 이야기다.?

이 책을 추천한 다른 분들 :

- 조선일보 2019년 10월 19일자 '한줄읽기'

- 국민일보 2019년 10월 25일자

- 지은이 : 임희정

최근작 : 최근작 : | <질문이 될 시간>,<나는 겨우 자식이 되어간다> … 총 5종 (모두보기) |

소개 : 소개 : |

|

|

||||||

(2)

(2)