|

|||||

|

|||||

|

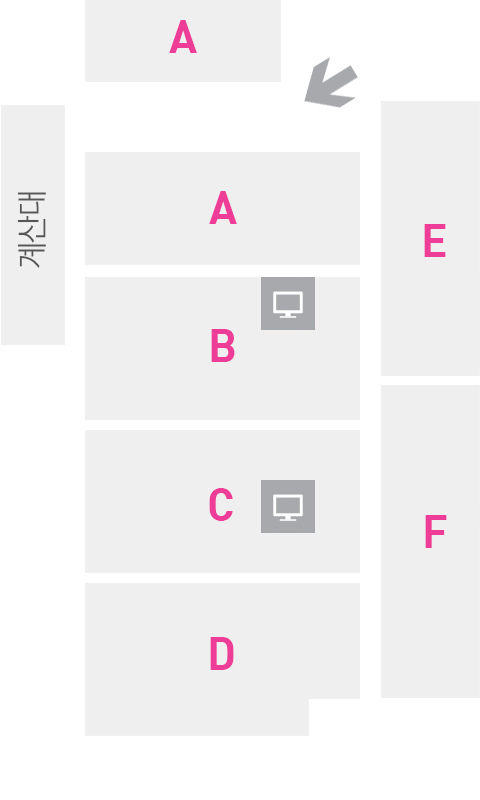

[강남점] 서가 단면도

|

|

||||||||||||||||||||||||||

첫문장 | 지금은 어느 틈에 우리 집 책장에서 사라졌지만 오래전에 어머니가 보시던 요리책이 있었다. |

: 사랑하는 작가의 식탁에

2021년 1월 22일은 박완서 선생님의 10주기이다. 지난 10년 동안 독자들이 작가를 사랑하고 기리는 마음은 더 커지기만 했다. 매일 새로이 만나는 문장 속에 여전히 생생한 존재감으로 계시다는 걸 확인하며 든든했고 긍지를 느꼈다. 작품을 아껴 읽는 사람들은 알려진 문장을 재해석하기도 하고, 덜 알려진 문장을 재발견하기도 하면서 보물찾기는 즐겁게 계속되고 있다.

그리고 이 책은 보물찾기 참가자들에게 아주 멋진 선물일 것이다. 그리움으로 차려낸 한 상 차림 위에 이내 작품의 한 장면이 반투명하게 덮이고 호원숙 선생님이 간직하셨던 내밀하고 빛나는 기억이 공유된다. 사랑하는 작가의 집에 초대받아 동그란 식탁에 앉은 것만 같아, 최대한 느리게 읽는 것을 권한다.

책에 나오는 여름 만두와 비슷한 만두를 만들었던 날이 있다. 유난히 일감이 몰렸던 어느 날 오후였다. 내가 일을 완료해야 다른 사람들이 시작할 수 있어서 바삐 종종거리던 시기라 몇 주 내내 사 먹다시피 했는데 그럴 수 있어 다행이었지만 묘하게 충족감이 없었다. 어쩌다 이런 좋지 않은 가장자리에 스스로를 몰았나 후회스러웠고, 그 후회의 한가운데에서 나는 갑자기 다 던져버리고 애호박 만두를 빚기 시작했다. 이상한 충동에 휩싸여 맹렬하게 소를 만들고 커다란 찜통을 꺼낸 것이다. 그럴 때가 아니었지만 그러지 않으면 어떻게 될 것만 같았다. 볶은 애호박, 불린 표고, 양파에 소금 후추밖에 들어가지 않는데 잘 찌고 나면 더 화려한 만두들보다 질리지 않는 맛이 된다.

이 감미로운 책을 통해 그날의 충동을 뒤늦게 이해했다. 입에 들어갈 것을 정히 만들며 손끝에 힘을 주면 세상의 속도에서 벗어나 자신의 속도를 찾게 되는구나, 훈기 깃든 장마다 확인할 수 있었다. 마음속에 어떤 장면이 그려졌다. 누구도 따라할 수 없이 몰입을 이끌어내는 글을 쓰시던 박완서 선생님은, 그런 글을 쓰기 위해 깊은 내면에 자주 잠기셨겠지만 절대 매몰되지는 않고 제때 책상을 물린 후 삶의 다른 풍부함도 놓치지 않으셨을 거라고 말이다.

가본 적 없는 선생님의 서재에서 바깥으로 이어지는 풍경들을 나도 모르게 상상했다. 꽃그림자의 움직임을, 열매가 무거워지는 소리를 놓치는 분이 아니었을 것이다. 곁에 모여 앉은 이들의 눈을 들여다볼 시간도 아끼셨을 것이다. 그리고 그 모든 게 선생님의 안쪽에 고여 다시 글이 되었으리란 걸 읽으며 헤아린다.

모녀 작가의 레시피가 교차하며 시간의 입자가 소금처럼, 설탕처럼 입안에서 타닥인다. 익숙한 음식이 나오면 마법처럼 맛이 떠올랐고 낯선 음식이 나오면 호기심에 몸이 기울었다. 부드러운 아침, 다정한 점심, 아름다운 저녁을 나눠받으니 우리를 정말로 채우는 것들이 무엇인지 되짚게 된다. 허기에 펼쳐도 그리움에 펼쳐도 이 작은 책은 찾고 있는 것을 넉넉히 줄 것이다.

2021년 1월 22일은 박완서 선생님의 10주기이다. 지난 10년 동안 독자들이 작가를 사랑하고 기리는 마음은 더 커지기만 했다. 매일 새로이 만나는 문장 속에 여전히 생생한 존재감으로 계시다는 걸 확인하며 든든했고 긍지를 느꼈다. 작품을 아껴 읽는 사람들은 알려진 문장을 재해석하기도 하고, 덜 알려진 문장을 재발견하기도 하면서 보물찾기는 즐겁게 계속되고 있다.

그리고 이 책은 보물찾기 참가자들에게 아주 멋진 선물일 것이다. 그리움으로 차려낸 한 상 차림 위에 이내 작품의 한 장면이 반투명하게 덮이고 호원숙 선생님이 간직하셨던 내밀하고 빛나는 기억이 공유된다. 사랑하는 작가의 집에 초대받아 동그란 식탁에 앉은 것만 같아, 최대한 느리게 읽는 것을 권한다.

책에 나오는 여름 만두와 비슷한 만두를 만들었던 날이 있다. 유난히 일감이 몰렸던 어느 날 오후였다. 내가 일을 완료해야 다른 사람들이 시작할 수 있어서 바삐 종종거리던 시기라 몇 주 내내 사 먹다시피 했는데 그럴 수 있어 다행이었지만 묘하게 충족감이 없었다. 어쩌다 이런 좋지 않은 가장자리에 스스로를 몰았나 후회스러웠고, 그 후회의 한가운데에서 나는 갑자기 다 던져버리고 애호박 만두를 빚기 시작했다. 이상한 충동에 휩싸여 맹렬하게 소를 만들고 커다란 찜통을 꺼낸 것이다. 그럴 때가 아니었지만 그러지 않으면 어떻게 될 것만 같았다. 볶은 애호박, 불린 표고, 양파에 소금 후추밖에 들어가지 않는데 잘 찌고 나면 더 화려한 만두들보다 질리지 않는 맛이 된다.

이 감미로운 책을 통해 그날의 충동을 뒤늦게 이해했다. 입에 들어갈 것을 정히 만들며 손끝에 힘을 주면 세상의 속도에서 벗어나 자신의 속도를 찾게 되는구나, 훈기 깃든 장마다 확인할 수 있었다. 마음속에 어떤 장면이 그려졌다. 누구도 따라할 수 없이 몰입을 이끌어내는 글을 쓰시던 박완서 선생님은, 그런 글을 쓰기 위해 깊은 내면에 자주 잠기셨겠지만 절대 매몰되지는 않고 제때 책상을 물린 후 삶의 다른 풍부함도 놓치지 않으셨을 거라고 말이다.

가본 적 없는 선생님의 서재에서 바깥으로 이어지는 풍경들을 나도 모르게 상상했다. 꽃그림자의 움직임을, 열매가 무거워지는 소리를 놓치는 분이 아니었을 것이다. 곁에 모여 앉은 이들의 눈을 들여다볼 시간도 아끼셨을 것이다. 그리고 그 모든 게 선생님의 안쪽에 고여 다시 글이 되었으리란 걸 읽으며 헤아린다.

모녀 작가의 레시피가 교차하며 시간의 입자가 소금처럼, 설탕처럼 입안에서 타닥인다. 익숙한 음식이 나오면 마법처럼 맛이 떠올랐고 낯선 음식이 나오면 호기심에 몸이 기울었다. 부드러운 아침, 다정한 점심, 아름다운 저녁을 나눠받으니 우리를 정말로 채우는 것들이 무엇인지 되짚게 된다. 허기에 펼쳐도 그리움에 펼쳐도 이 작은 책은 찾고 있는 것을 넉넉히 줄 것이다.

이 책을 추천한 다른 분들 :

- 한겨레 신문 2021년 1월 22일자

- 문화일보 2021년 1월 18일자

- 지은이 : 호원숙

|

|

|

|

||||||

(0)

(0)

최근작 :

최근작 :